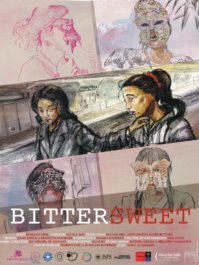

« Doux Amer », une ethno-fiction entre art, recherche et activisme sur les travailleuses sexuelles chinoises en France

https://doi.org/10.71609/iheid-ds6c-8z58Comment passer du concept de co-création art-science, à l’action ? Quels savoirs peuvent émerger d’une collaboration entre chercheurs, réalisateurs, acteurs associatifs et travailleuses sexuelles ? Il faut d’abord dépasser l’idée que le savoir ne provient que d’un travail intellectuel ou que les savoirs des chercheurs, des artistes, des acteurs associatifs et des travailleuses sexuelles sont trop différents pour s’enrichir mutuellement. L’équipe du docu-fiction Doux Amer a adopté cette approche tout à la fois ambitieuse et modeste, évitant les silos et cherchant à produire un savoir hybride. Nous l’interrogeons sur cette co-construction de savoirs et la place du sensible et de l’humain, dans ce processus.

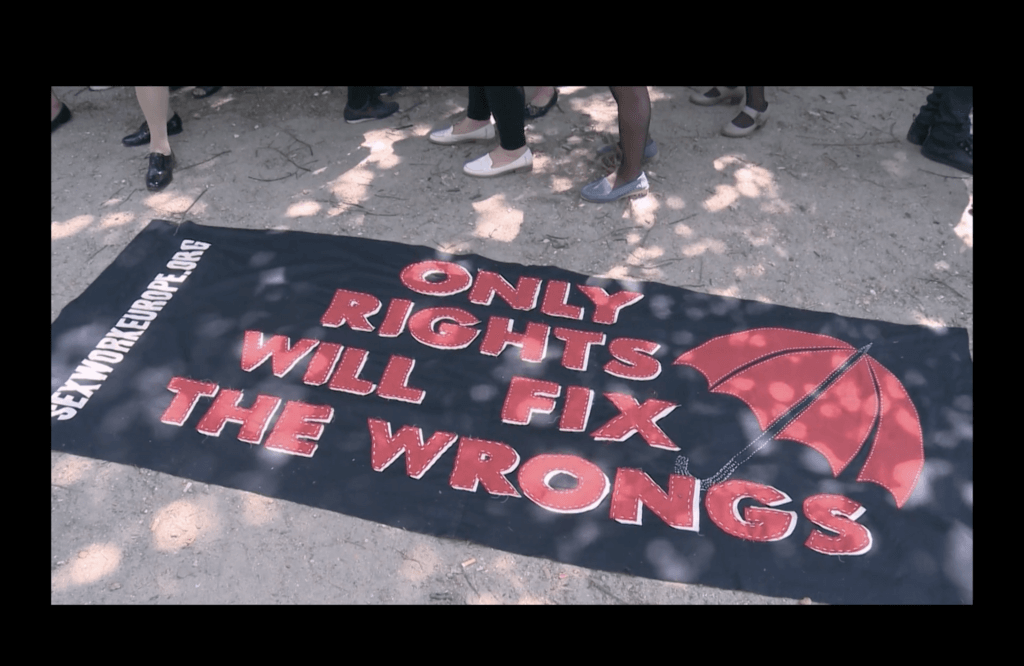

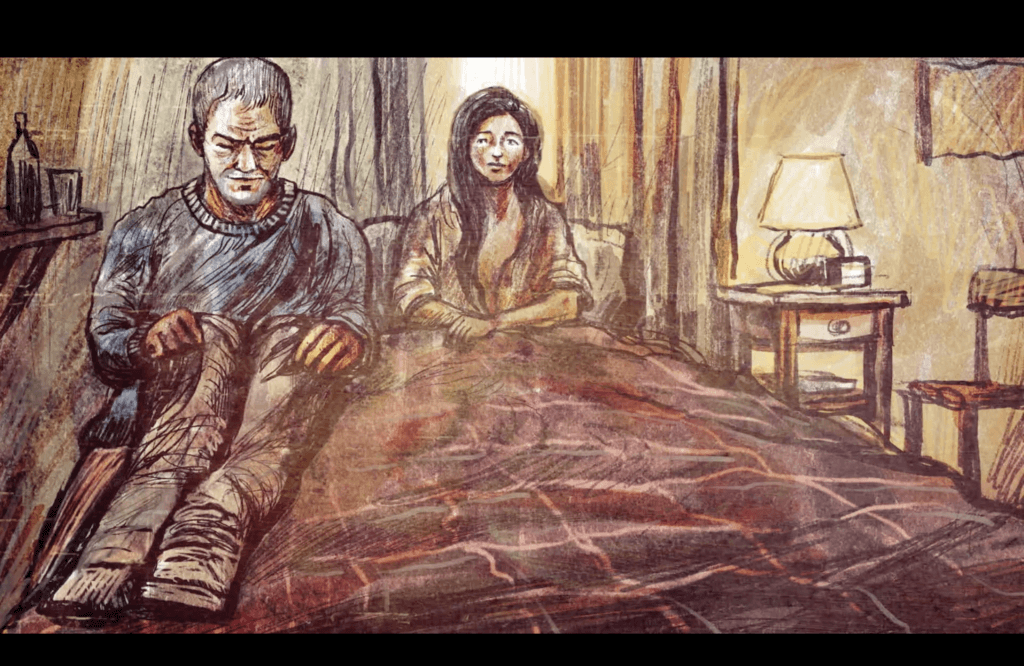

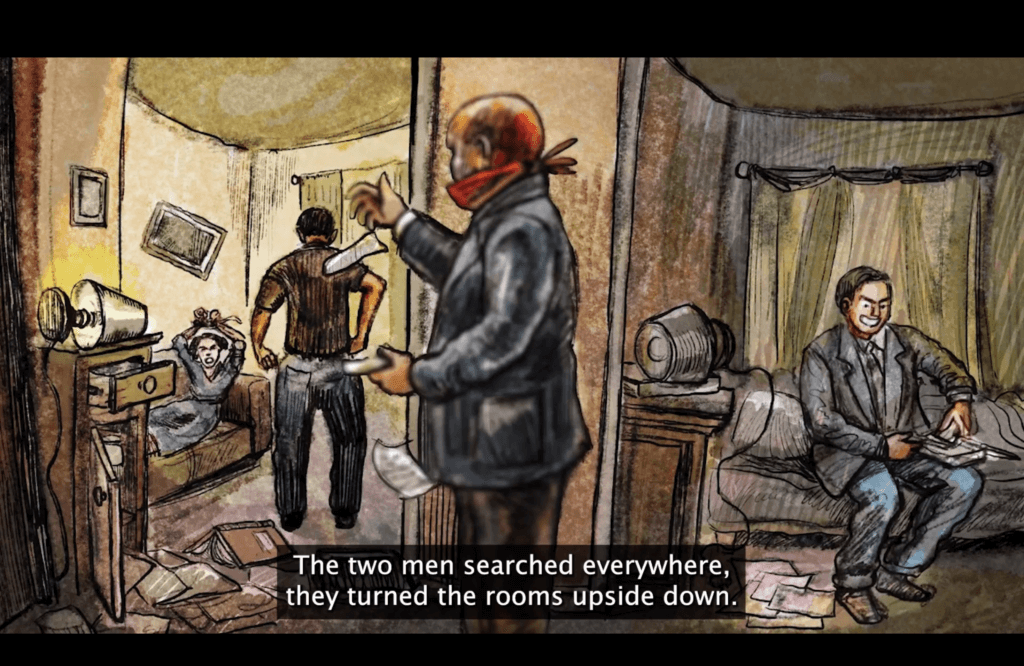

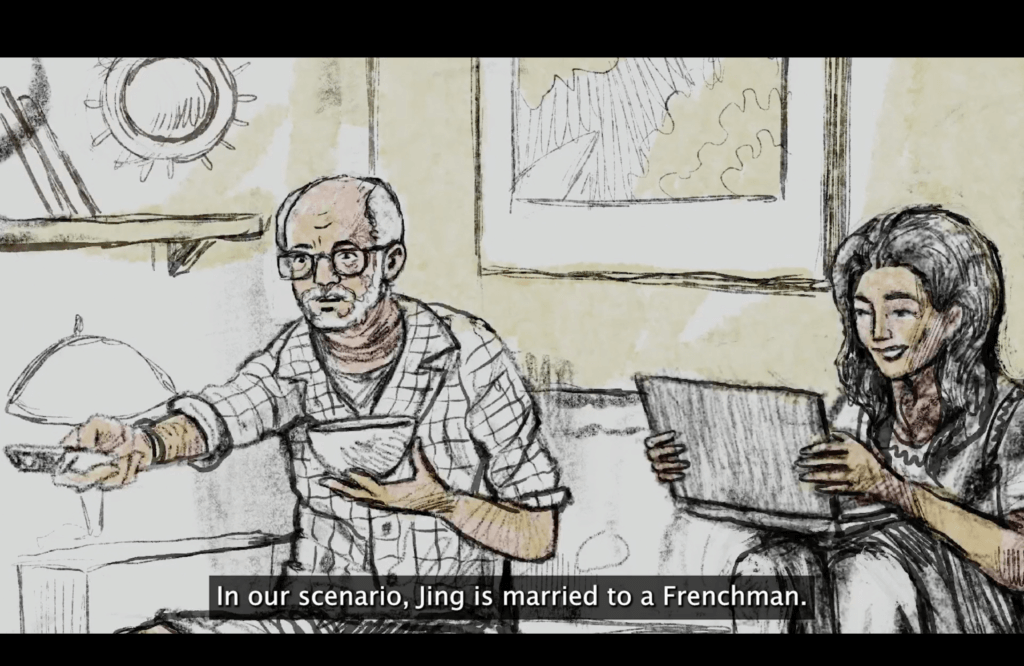

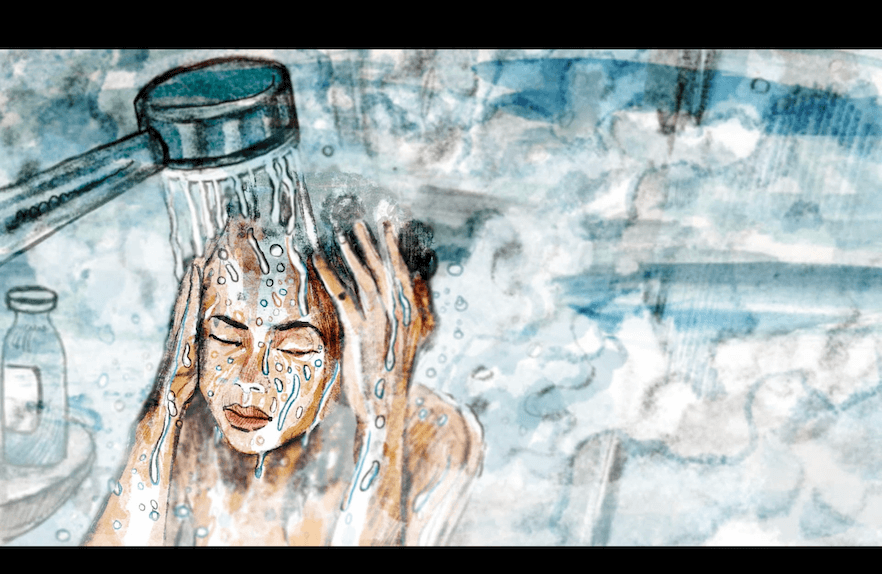

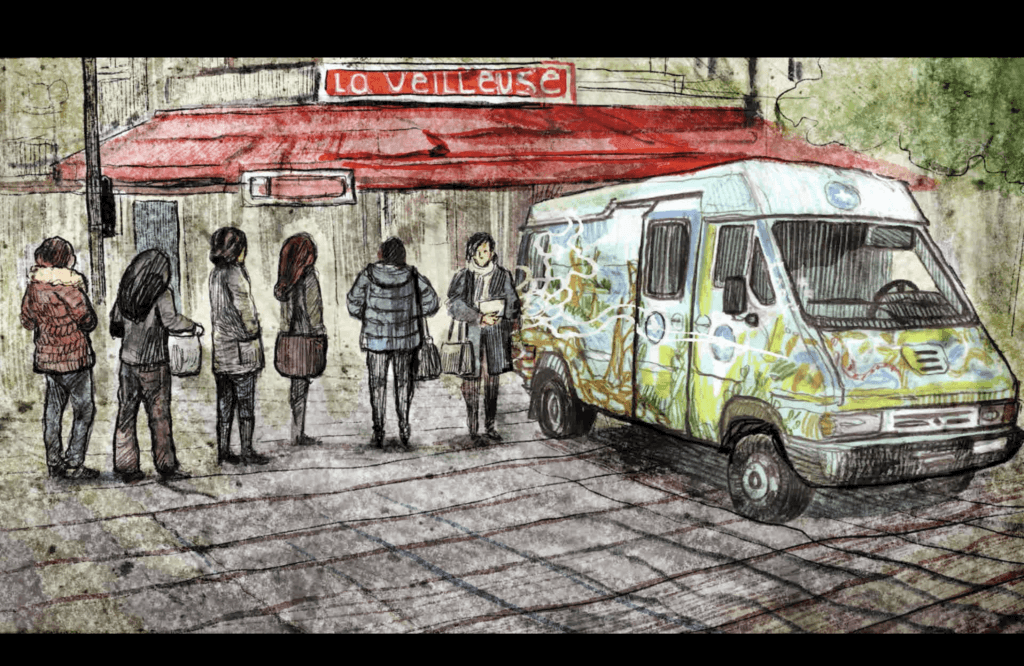

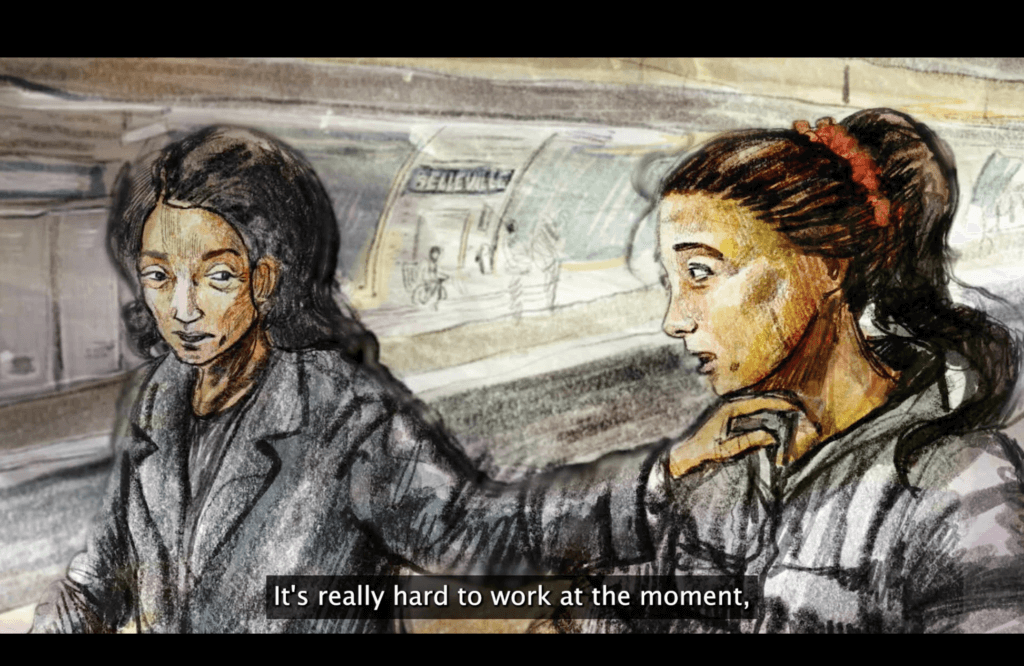

Dans le cadre du projet européen Sexhum, coordonné par l’anthropologue et réalisateur Nicola Mai, une première version du scenario de Doux Amer est écrite lors de huit ateliers réunissant des femmes chinoises migrantes, membres de l’association Les Roses d’Acier, ayant travaillé dans le milieu du sexe à Paris. Le scénario initial n’a pas pu être tourné en raison de la pandémie de Covid-19, mais le film a vu le jour grâce à une collaboration avec l’association Les Roses d’Acier et la productrice Xiaowa Niu. L’impossibilité de rencontres physiques a conduit à l’intégration de l’illustration comme forme d’art supplémentaire, enrichissant ainsi le propos et le regard sur le sujet.

Pouvez-vous nous expliquer comment la rencontre s’est faite entre vous, et quel a été le rôle de chacun-e ?

Nicola Mai

Le dispositif s’appuie sur l’idée qu’en faisant de la fiction, on peut protéger les identités des personnes directement concernées, tout en donnant un maximum de place à leur parole et leur créativité. C’est un choix et un dilemme éthique car dans un monde idéal, personne ne devrait craindre de parler directement et ouvertement. Pour répondre à la stigmatisation et à la marginalisation, je propose cette approche art-science qui s’appuie sur l’écriture collective d’un scénario.

Je ne parle pas chinois, et j’ai donc vraiment fait confiance à Xiaowa, Ting et Hélène pour co-créer le film avec moi, bien au-delà de la traduction des propos des femmes, que nous écoutions parfois pendant plus de 15 minutes. Cela m’a mis à ma place : ce n’était pas mon histoire et c’était donc bien d’adopter un rôle, une posture plus décalés.

Hélène Le Bail

Ting Chen et moi avons été sollicités par Nicola Mai pour plusieurs raisons. D’abord parce que nous menions des recherches sur les migrations de femmes chinoises travailleuses sexuelles et que nous avions déjà publié plusieurs articles sur la question. Ensuite, parce que nous étions très proches des Roses d’Acier, un collectif que nous avions soutenu lors de sa création en 2014 en tant que bénévoles du programme « Lotus Bus » porté par Médecins du Monde. L’association avait accepté de soutenir le projet Doux Amer et d’héberger les ateliers. Ensuite, notre positionnement correspondait à l’approche éthique de Nicola. Nous avons par exemple soutenu la publication d’un article des fondatrices des Roses d’Acier (co-rédaction et traduction) dans le but de faciliter leur expression directe. Enfin, nous sommes sinophones et notre rôle principal allait être d’animer les ateliers d’écriture du scénario. Le chercheur Calogero Giametta a également apporté ses connaissances sur le contexte français de la prostitution.

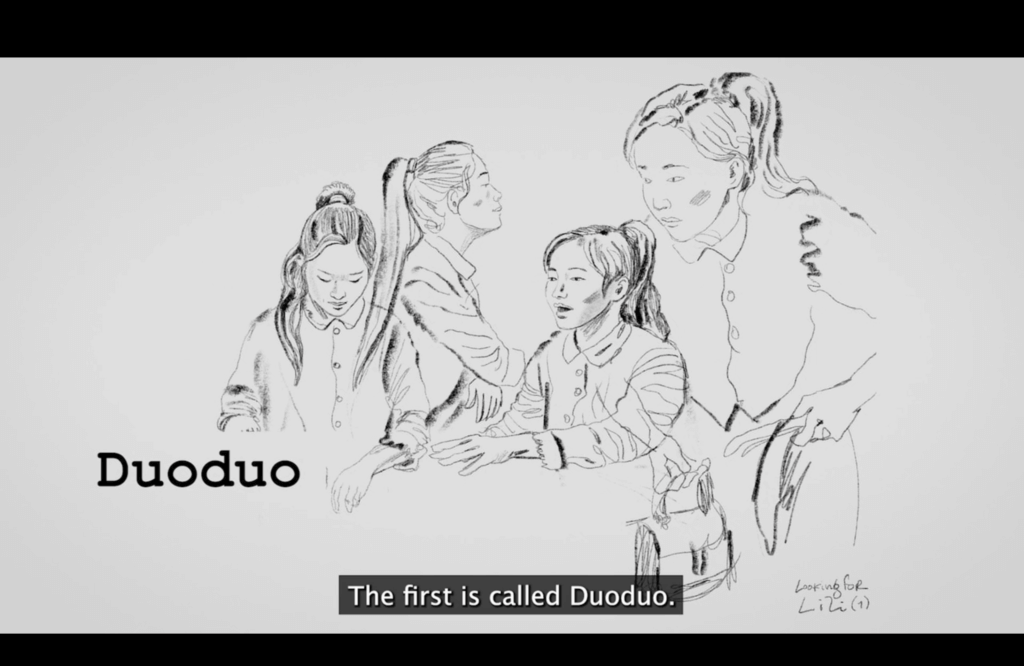

Le projet était de mener huit ateliers. Les quatre premiers étaient pensés comme des espaces d’échanges permettant de nous connaître et de dégager les thématiques à aborder. Les ateliers suivants étaient dédiés à la création des personnages fictionnels et à l’écriture des scènes qui seraient ensuite jouées afin de relancer les débats et la créativité.

Chercheur-es engagé-es de longue date sur le terrain, nous connaissions bien le contexte et, au-delà de l’interprétariat pour Nicola, nous pouvions intervenir dans les discussions : rappeler des faits, relancer le débat, rééquilibrer la parole lorsque certain-es prenaient le dessus, etc..

Ting Chen

Nicola connaissait les femmes bien avant ce projet, et l’idée de Doux Amer a émergé progressivement. Le film incarne un compromis, c’est une « fiction réalité ». Peut-être que la fiction incarne quelque part mieux le réel. Elle permet de s’investir davantage, de raconter des « petites » scènes, qui expriment une réalité sociale. La richesse est là, toutes les questions abordées sont très vraies, très actuelles. Le procédé artistique retenu à offert une juste distance, permettant aux femmes de se protéger, en même temps qu’elles s’expriment.

Xiaowa Niu

Je suis arrivée sur le projet en 2018. J’étais bénévole du programme Lotus Bus depuis quelques années et je connaissais donc bien les femmes. Par ailleurs, je travaille dans le milieu du cinéma, et c’est aussi pour cela qu’Hélène Le Bail et la médiatrice de Lotus Bus m’ont sollicitée. Je me souviens très bien du tout premier atelier d’écriture auquel j’ai assisté. Il réunissait une dizaine de femmes, et chacune contribuait, par sa propre expérience, à écrire le scénario. Malheureusement, plusieurs d’entre elles se sont retirées du projet, préférant ne pas évoquer leur vie privée, et seules trois femmes sont restées et ont accepté de paraître à l’image.

Damien Roudeau

Nicola Mai me contacte à l’été 2020 pour mettre en dessins la parole de femmes membres de l’association Roses d’Acier. Plus qu’une simple parole recueillie, je découvre qu’il s’agit d’un véritable scénario, qu’elles ont co-construit à partir de leurs expériences croisées.

En réalité, ma rencontre avec quelques-unes de ces femmes remonte à un reportage dessiné pour Le Monde, avec la mission du Lotus Bus en janvier 2008. Depuis, j’ai suivi avec mes crayons les diverses mobilisations des femmes usagères du Lotus Bus, jusqu’à la fondation des Roses d’Acier. Le lien s’était prolongé autrement, avec le suivi du tournage du film La Marcheuse de Naël Marandin, ancien coordinateur du Lotus Bus.

La pandémie est venue bouleverser le projet en 2020, et vous vous y êtes adaptés en intégrant une autre forme de création artistique, à savoir le dessin. Pouvez-vous nous en dire plus?

Xiaowa Niu

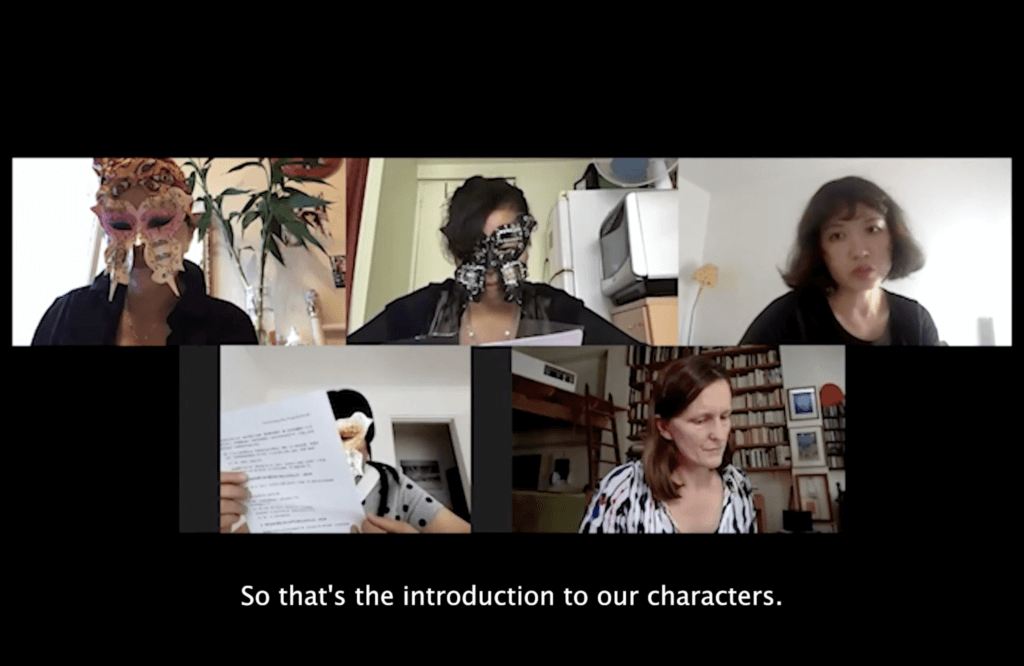

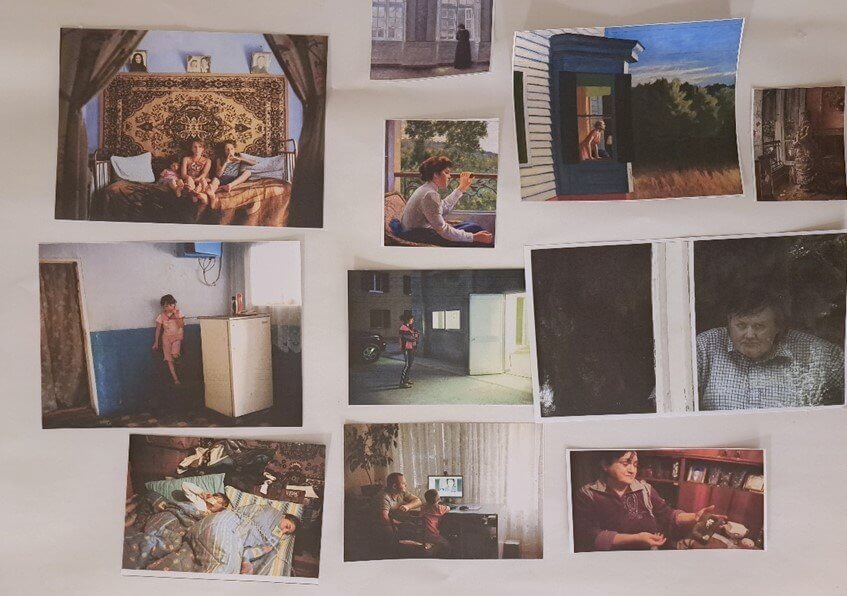

À l’arrivée du Covid, il n’était plus possible de tourner la fiction de la manière dont nous l’avions envisagée. Nous avons alors longuement discuté avec Nicola, pour trouver une solution qui permette de poursuivre le projet. Voici comment nous avons procédé : d’une part nous avons organisé des séances en ligne, de l’autre, nous avons envoyé trois photographes chinois chez les trois femmes pendant plusieurs jours, et sans nous, ce qui a permis d’instaurer une relation personnelle, de confiance, et de faire un vrai tournage.

En plus de ces vidéos, nos rencontres en visio ont été filmées. Nicola était présent pendant ces séances pour pouvoir assister et soutenir la coordination, tout en restant non visible afin de ne pas être enregistré et de conserver une position décalée par rapport à la discussion.

Nicola Mai

Le projet de départ était de tourner une fiction. Le premier film qui est sorti dans le programme de recherche européen Sexhum, s’appelle CAER (Caught). Il a été co-écrit et tourné à New York avec des femmes trans d’origine latino-américaine. Nous avons pu tourner des scènes de fiction, ainsi que des images documentaires et d’observation, que nous avons ensuite entremêlées à des séquences montrant les femmes en train de visionner et de commenter les scènes filmées.

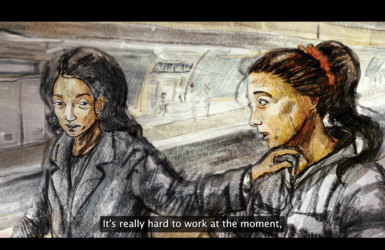

Il n’a pas été possible de reproduire ce dispositif à Paris à cause de la pandémie. On a donc filmé les discussions en ligne et on a demandé à l’illustrateur Damien Roudeau de dessiner les scènes initialement prévues dans le scénario, pour qu’elles ne soient pas exclues. Cela a permis de mettre encore plus en évidence le rôle actif joué par les femmes dans l’écriture, une opportunité intéressante de mettre en valeur l’aspect relationnel du projet et les interactions avec les femmes.

Damien Roudeau

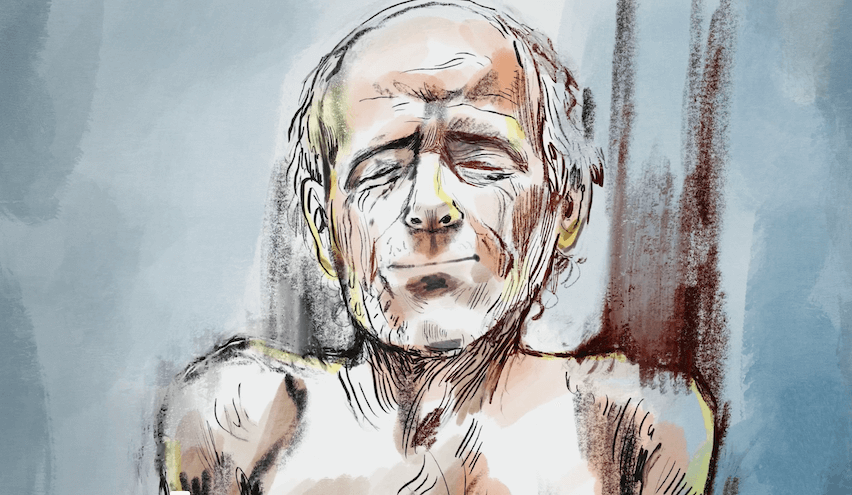

J’ai plusieurs fois participé, par le dessin, à des documentaires pour le cinéma ou la télévision, l’illustration permettant en général de reconstituer des scènes dont nous n’avons pas de traces, à partir de la parole d’un témoin. Je l’avais fait ainsi pour un documentaire reprenant le témoignage d’un Rom du Kosovo, Nedjo, dont la vie avait basculé en août 1999, pendant la guerre en ex-Yougoslavie. Mais les dessins (réalisés à l’encre et à la main) étaient intégrés à l’image vidéo en post-production. Quand Nicola me parle de « Plan B » (le titre de travail de Doux Amer à l’époque), j’imagine un trait qui court au rythme de la parole, qui hésite avec les protagonistes, revient parfois en arrière… C’était l’occasion de tester un logiciel déjà adopté par mes collègues auteur.ice.s de BD depuis des années et qui permet d’enregistrer le dessin en train de se faire. On obtient ainsi une vidéo timelapse du work in progress, avec les repentirs, effacements, nouveaux calques, changements de direction…

En revoyant les dessins cinq ans plus tard, je les trouve trop chargés, on aurait sans doute gagné à rester dans plus de sobriété. Je dis « on » sous prétexte que c’est un projet participatif, mais la responsabilité me revient totalement! Ce qui est amusant c’est que dans ce processus de co-création, les actrices-scénaristes-autrices du film faisaient des retours sur mes dessins. Ainsi, dans le fameux plan « 01-04 » qui m’a donné bien du fil à retordre, un client censé « grimacer de plaisir » avait pour elles l’air de souffrir le martyre… Je corrigeais donc en fonction de leurs critiques, et le dessin repartait alors en arrière.

On comprend qu’avec la pandémie, vous avez été particulièrement créatifs pour poursuivre le projet malgré l’impossibilité de suivre le plan initial. Quelles concessions sont nécessaires à la réalisation d’un tel projet collectif, qui regroupe des professions, des attentes, des habitudes différentes?

Nicola Mai

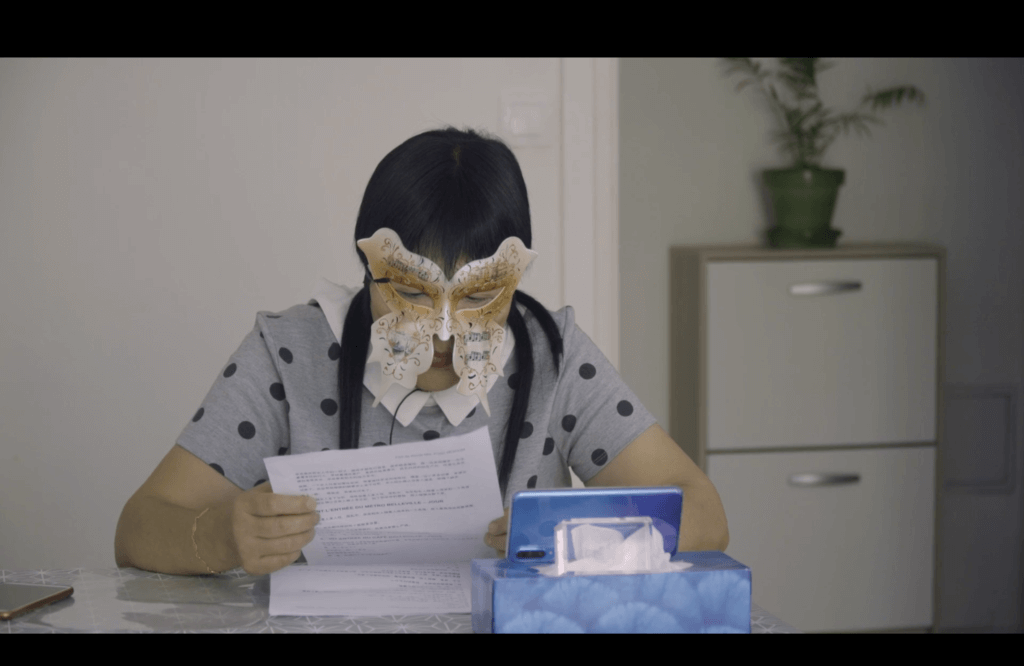

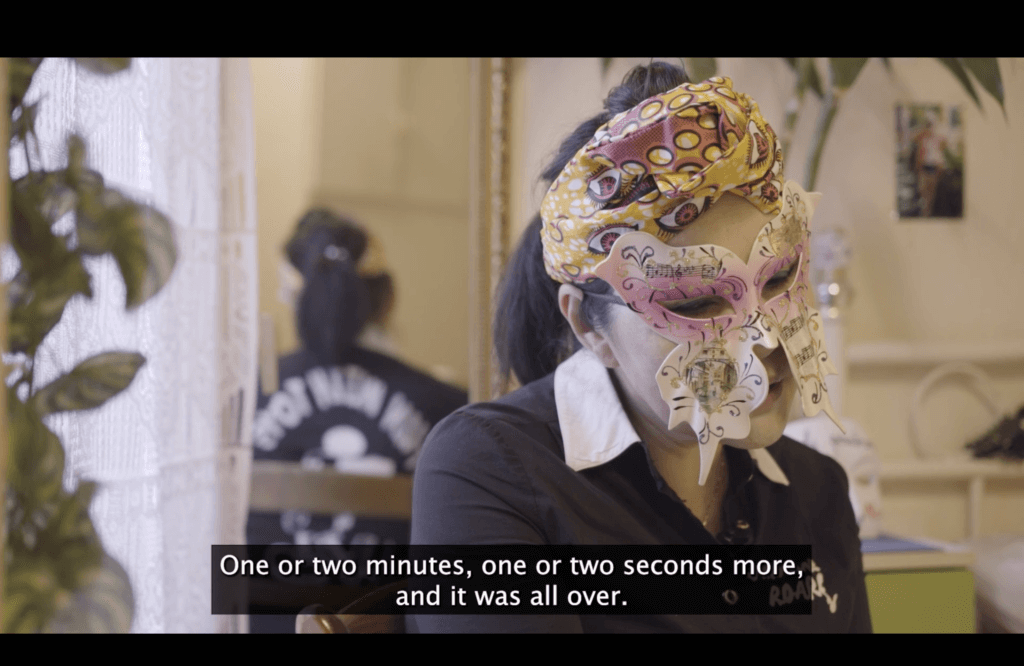

Dans Doux Amer, les trois femmes qui ont finalement choisi de participer au tournage ont décidé de se protéger en portant des masques. Jusqu’alors, j’avais toujours refusé de faire des films avec des masques, car je trouvais que ces objets créaient de l’altérité, que cela cachait. Mais ceux de l’association Les Roses d’Acier sont des masques de lutte politique, qui ont servi aux femmes pour se battre pour leurs droits.

Xiaowa Niu

Nous avons laissé les femmes choisir leur masque, et elles ont toutes choisi le plus joli parmi la variété des formes disponible : celui qui est en forme de papillon. En fait, le masque fait partie de leur vie. Elles ne donnent jamais leur vrai nom, leur famille proche, leurs enfants ne savent pas ce qu’elles font. C’est essentiel de respecter cela en tant que cinéaste, documentariste, parce que ce ne sont pas nos vies qui sont en jeu. Il faut donc accepter ce stratagème pour maximiser la parole directe et protéger les personnes. C’est un choix éthique et c’est cinématographique. Il a fallu travailler avec.

Hélène Le Bail

Question compromis, il y a aussi eu des choses qui étaient exprimées pendant la discussion en ateliers et qui n’ont pas été intégrées dans le film. Pour une chercheuse qui est censée rendre compte de l’ensemble des données, c’est une concession importante. Par exemple, une scène montre deux hommes qui regardent les femmes dans la rue, et lors de la séance de visionnage, une des protagonistes s’exprime : « c’est pas terrible cette scène », tandis qu’une autre dit, « si, laissons la, car elle évoque le racisme à notre égard ». Il y a ainsi plusieurs réflexions qui ont fait débat en atelier et qui n’apparaissent pas dans le film. Pour un travail de recherche, cela peut paraître dommage, ou biaisé.

Nicola Mai

En effet, il y a des choses qui n’apparaissent pas dans le film, par choix. La première version était évidemment plus longue que la version finale. Nous avons d’abord fait une projection privée, juste avec les trois participantes, et des scènes ont été supprimées dans le cadre du processus de co-création. En revanche, nous avons filmé une session de feedback au cours de laquelle elles regardent le film et le commentent. C’était très drôle, parce qu’elles ont beaucoup ri pendant la projection. Nous avons cherché une forme cinématographique qui permette d’inclure la réflexion des participantes au projet. Pour moi, c’était primordial de vraiment montrer que ce sont elles qui ont écrit le film, et que ce sont elles qui ont décidé de beaucoup de choses par rapport à leur visibilité.

Les femmes trans filmées à New York n’ont pas eu ces dilemmes. C’est une autre culture et elles sont déjà des activistes. Leur discours était le suivant : nous sommes déjà connues, nous n’avons rien à perdre. Alors, elles ont assumé leur rôle différemment. Il faut toujours contextualiser. Les dynamiques sont semblables, mais les cultures et les sensibilités par rapport à la sexualité, au travail sexuel diffèrent. C’est parfois compliqué à avouer. Imaginez-vous des femmes, migrantes, d’une certaine génération (ce ne sont pas des jeunes filles), avec des responsabilités familiales qu’elles ressentent très fortement. J’ai beaucoup aimé leur sens de l’investissement pour la famille, qui est quelque chose qu’elles ressentent fortement : « Oui, peut-être que je fais des choses que je n’aurais pas voulu faire, mais au moins, mon fils sera bien marié, il fera une bonne école, au moins on a récupéré notre dignité, on a payé nos dettes. » Je ne suis pas un expert de la culture chinoise, mais j’ai vraiment senti la différence avec les autres groupes de migrants avec qui j’ai travaillé. Je crois que cette spécificité culturelle est bien visible dans Doux Amer.

Quel regard portez-vous aujourd’hui sur cette collaboration entre recherche et création artistique?

Ting Chen

En fait, tout est dit dans le film. C’est l’histoire de trois femmes mais aussi celle de toutes les femmes chinoises en précarité et travailleuses sexuelles en France. C’est l’histoire de l’association les Roses d’Acier, celle des rencontres, des mobilisations. Le film concentre, en 60 minutes, toutes ces problématiques : les questions de voisinage, la vie privée, le rapport avec les clients, les rapports hommes-femmes, l’argent, la sexualité, la discrimination envers les Asiatiques, la loi de 2016 qui pénalise les clients, la vie associative, les luttes pour défendre les conditions de vie et de travail. Chaque question peut donner lieu à une discussion. Donc c’est une création très pédagogique mais aussi très touchante.

Le film montre un certain nombre de choses assez finement. Lorsque par exemple les femmes parlent des relations avec leurs clients, elles disent en effet qu’ils sont une ressource parce qu’ils peuvent les protéger et leur venir en aide. Certains clients entrent dans leur intimité, et toute la problématique des rapports de genre est très nuancée, ce sont des négociations, des relations de pouvoir. Et ce n’est pas l’homme qui a toujours le pouvoir. Je trouve que le film montre bien cette complexité. Et ça, ça nous touche.

Nicola Mai

Ce travail collectif est en effet une façon de rendre compte de la nuance et de la finesse des situations de vie. Lors des projections, une réaction courante du public consiste à nous dire que c’est la première fois qu’on entend un discours sur la prostitution qui n’est pas que celui de la violence. Le commentaire implicite est que les chercheurs et les cinéastes ont fait un choix, que le point de vue serait biaisé.

Alors, je rappelle que ce sont des travailleuses sexuelles qui témoignent à travers leur film. Je rappelle que le film parle de viol. Il y a de la violence, elles sont battues par des voleurs. On ne cache pas tout cela. Je suis anthropologue et réalisateur, je ne suis pas un militant. Je dois écouter et rester fidèle à la complexité des vies des personnes rencontrées. Ce film ne cherche pas à défendre une idée, il veut montrer leurs perspectives, que pour ces femmes, il y a des décisions compliquées qui leur permettent de négocier leur vie.

Xiaowa Niu

Lors des discussions sur le scénario, on a bien senti qu’elles n’avaient pas envie de trop parler de la tragédie de la vie. Les quelques scènes choisies à ce sujet étaient suffisantes. Elles sont très conscientes de cela. Il y a une phrase que nous n’avons pas gardée dans le film, mais qu’une des femmes a dit très clairement quand on tournait : « pour vous, c’est juste une histoire, mais pour nous, c’est la vraie vie », et c’est difficile de partager vraiment des moments très violents, très durs. J’ai le sentiment que pour ces femmes, le film a aussi été une opportunité de s’exprimer comme des personnes « normales ».

Hélène Le Bail

Nicola dit que c’est nuancé. Ting dit que c’est touchant. Xiaowa rappelle qu’elles ont autant envie de parler des choses positives que négatives, qu’elles donnent en réalité beaucoup en acceptant de se livrer ainsi. Contrairement à une publication dans une revue académique, avec ce film, on touche à toutes les émotions. On peut voir la banalité de leur quotidien et entendre la dureté de la séparation avec les enfants, de la stigmatisation. Quand on écrit, on peut mettre de longs passages des entretiens, mais on n’a pas la gestuelle, le timbre de voix, c’est difficile de rendre compte des hésitations ou des émotions.

Par ailleurs, cette façon de faire de la recherche demande de prendre le temps, de ralentir pour créer la confiance et ne pas repartir avec un ersatz de leurs message, voire un message standardisé. En plus des ateliers et du tournage, nous avons mangé ensemble, voyagé ensemble. J’ai dit de nombreuses fois à Nicola que je n’avais plus le temps, mais le plaisir et la richesse de la rencontre me rattrapaient et finalement j’étais (presque) toujours là!

Pour une chercheuse, ce type de projet donne le sentiment d’une certaine complétude, tellement de choses ont été partagées, approfondies, discutées. Certes les participantes étaient les premières à être actives, mais je pense que l’ensemble du processus est un dialogue sensible où les participant-es, cinéastes, chercheur-es et illustrateur prennent aussi le temps de donner un part d’intimité aux personnes enquêtées.

Damien Roudeau

En reportage, le temps du témoignage est généralement pour moi celui du dessin : je pose mon crayon à la fin de l’entretien. C’est un peu le même principe sur ce film : le crayon est un sismographe de la voix en train de réfléchir au film qui s’élabore…

Le dessin de terrain bénéficierait de cette aura : il demeurerait un moyen plus doux d’accéder à l’autre, même si je suis persuadé, et ce film le montre parfaitement, qu’on peut être extrêmement empathique, collaboratif et très éloigné de toute prédation avec une caméra ou un appareil photo, dès lors que la relation de confiance est sincèrement établie. Lorsque j’ai dessiné dans le bidonville de Calais, avec des compagnons d’Emmaüs ou des personnes à la rue, l’idée que je sois « nu », sans aucune machine entre moi et l’autre, juste avec un crayon et un papier, faisait sens, face à des gens qui se mettent réellement à nu pour vous parler.

Film et dessin devaient se rejoindre pour traduire au mieux ces parcours doux-amers, courageux mais difficiles, d’engagements et de doutes, exposés à la violence personnelle et systémique. Les femmes sont masquées pour se prémunir de « l’image-empreinte » de la caméra, celle qui fait preuve et peut dénoncer, trahir… elles n’en ont pas peur, s’en amusent, mais le dessin peut aussi permettre un autre échange, où on imagine ensemble le visage de deux personnages-synthèse de leurs expériences.

J’ai dessiné 80 plans, je ne sais combien ont été conservés au montage, et la version de travail que j’ai vue date de 3 ans… j’imagine que le film a encore muté au gré des discussions, et j’aime assez l’idée que ce soit un work in progress sans fin…

Les mots des autrices-actrices-scénaristes entretiennent une flamme de colère contre l’injustice qui donne envie de faire un peu bouger les lignes, quitte à les redessiner éternellement.

Electronic reference

Chen, Ting, Hélène Le Bail, Nicola Mai, Xiaowa Niu, and Damien Roudeau. “« Doux Amer », une ethno-fiction entre art, recherche et activisme sur les travailleuses sexuelles chinoises en France.” Global Challenges, Special Issue no. 3, October 2025. URL: https://globalchallenges.ch/issue/special_3/doux-amer-une-ethno-fiction-entre-art-recherche-et-activisme-sur-les-travailleuses-sexuelles-chinoises-en-france. DOI: https://doi.org/10.71609/iheid-ds6c-8z58.This bilingual special issue of Global Challenges has been jointly produced by the Geneva Graduate Institute’s Research Office and the Centre for International Studies (CERI – Sciences Po – CNRS). Coordination was provided by Miriam Périer for CERI and Marc Galvin for the Geneva Graduate Institute.

VIDEO: Alexandra Grimal (2020)

Domaine de Chambord

An inauspicious day from the get-go

My poetry has always been influenced by other artistic media, including contemporary dance, music, and audiovisuals. ‘An inauspicious day from the get-go’ is a poem with direct roots in cinema. It is affected by the simple, striking, abrupt, and contradictory visual elements in the films of two avant-garde Palestinian directors: Hany Abu-Assad’s Rana’s Wedding and Elia Suleiman’s Divine Intervention and The Time that Remains. Similar to these films, the poem explores the indifferent, banal, and haphazard genocidal violence inflicted by, and inherent in, settler colonialism; so that regular, daily acts of the colonized, like talking on a phone, or looking out a window, become extremely dangerous actions.

Through the ‘colonial encounter,’ such simple acts transform into areas within which the colonized struggle to maintain their continuity, existence, and life, as contrasted with the colonizer’s core endeavor[s] of disruption, annihilation, death. This poem touches on these contrasts of ordinary, day-to-day living, examining how colonialism obliterates them to a point of no return.

An inauspicious day from the get-go

Some damn thing made her mom start talking to her about her fiancé yet again. “He’s just not cast from the same clay we are,” she said, “and I don’t think he’s really got it in him to make it a home.”

And as always happens at such times, the young woman shouted and swore, then she hurtled—like a metal water tank hoisted half-way up towards the roof slipping its trusses to crash back down—out of the house.

In the moment between her opening the front door and slamming it behind her, a tank passed; the sound of its tracks the crushing of little children’s bones, the smell of its exhaust charred corpses.

As she crossed over to the opposite sidewalk a sniper behind her shot a young man at the end of the street, of whom nothing had appeared in the machine gun’s sights except the hair on the back of his head.

Before she raised her hand to her friend’s doorbell a bulldozer had extended its metal claw towards the walls of the next-door building, so that it crumbled into pieces on the ground.

Under the rubble a doll with disheveled hair and dusty clothes was playing some music out of her belly, next to her a notebook in which the boy had drawn what he imagined of a bulldozer destroying a house that he imagined as his own.

The boy sits silent while the woman at his side (his mother) hits herself on the head, his father having preceded him to prison. The boy will grow up one day and will love a girl who has grown up also, and then he will be betrothed to her.

The boy who got engaged to the girl—after they grew up, and he got out of prison—had been saying goodbye to her at the end of the street, and stayed there watching her walk away until she entered her house. Then he slowly walked along the street from one end to the other, passing in front of the sniper, who eventually took the decision to put a bullet in the back of the boy’s head, after the tank had gone down the street, and he’d heard the sound of a door slamming and a girl had dashed by from one sidewalk to the other, all of which he took to be evil omens, and were.

Copyright © 2025 by Hisham Bustani. Originally published in A Poem-a-Day on January 27, 2025, by the Academy of American Poets.

Translated from the Arabic by Alice Guthrie.

VIDEO: Medical placement in the Solomon Islands

Bond University

Presentation of Destiny/Destination and reading of selected poems by Darius Kethari

Geneva Graduate Institute

VIDEO The Monkey in the abstract garden, Alexandra Grimal

Montage 1: Waiting with, differentiated temporalities in shared waiting

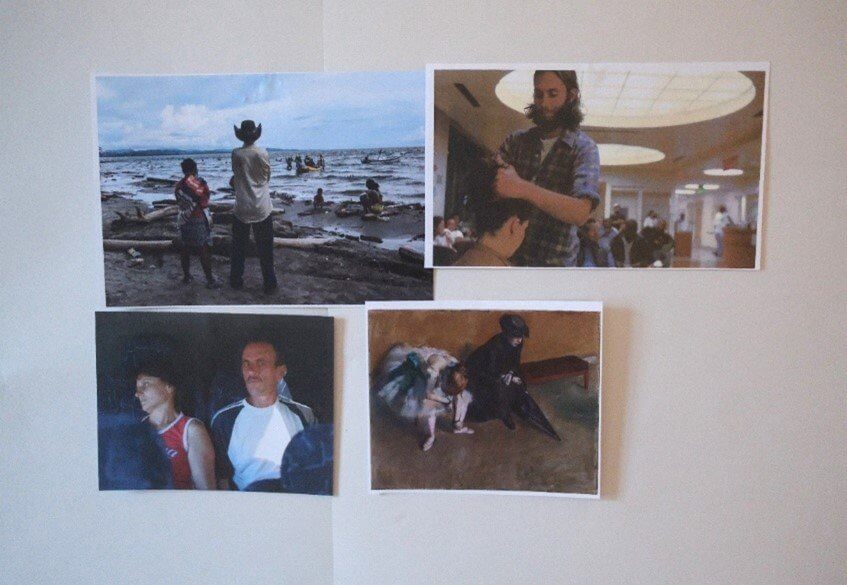

It is unsurprising that waiting has a collective aspect, fostering interaction and potential solidarity. Yet, juxtaposing images like this film still from Peter Nicks’ The Waiting Room (a woman awaiting a consultation alongside her partner) and Edgar Degas’ painting L’Attente (a young dancer accompanied by a possible chaperone) raises questions about differentiated temporalities in shared waiting. How does the presence of accompanying individuals who share the waiting experience, even though they are not directly waiting for anything, alter the dynamic of waiting?

Nora Doukkali Elamajidi

Artistic collaborations with Carlo Vidoni (Destiny/Destination) and Loris Agosto (Homo Itinerans)

It was almost by chance that I began collaborating with two artists I knew from before. I first worked with Carlo Vidoni to design an exhibition entitled Destiny/Destination, which resulted in a polyphonic book bringing together interviews with migrants and poetic evocations, drawings and photographs (Monsutti & Vidoni 2023). The words we collected uncovered the vacuity of certain predefined categories: for example, the labels “economic migrants,” “asylum seekers” and “refugees” flatten a much more complex and diverse landscape. Our interlocutors spoke of their migration trajectory in terms of a tension between attachment to the places where they grew up and curiosity about the world that exists beyond the walls of their homes. These polymorphous conversations were translated into an open language that crossed the boundaries between social anthropology and visual art, between creators and the public, to reach people who could relate to the migration narratives and enrich them with their own experience. The lines on the palm of the hand were our visual and discursive starting point. They tell stories, they convey a message of singularity and, at the same time, of shared humanity, of idiosyncrasy and universality.

I Am From Where I Am Going, Geneva, March 2024 (A. Monsutti).

I Am From Where I Am Going, Geneva, March 2024 (A. Monsutti).Another artist, Loris Agosto, was struck by a sentence that an old man told me during my fieldwork in the mountains of central Afghanistan. I used this sentence to open the book Homo Itinerans (Monsutti 2020): “I come from where I am going!” An apparently paradoxical sentence, it is more than just a formula, it is an invitation to change our perspective and take a fresh look at human mobility. Here, social sciences inspired art through the production of sculptures in which human faces can be distinguished, without it being clear whether they are being born or being swallowed up by mud. The work was complemented by figurative texts I wrote to evoke migrants’ conditions of living and itinerancy as a way of being in the world (see more).

Alessandro Monsutti

The Garden of the (In)visible

The Garden of the (In)visible, Geneva, November 2024. © Alessandro Monsutti

The Garden of the (In)visible, Geneva, November 2024. © Alessandro MonsuttiIn line with Danto’s and Latour’s invitation to see art as a way of being and acting in the world, the installation The Garden of the (In)visible, co-created with my colleagues Roberta Altin, Giuseppe Grimaldi and Katja Hrobat Virloget, staged artefacts collected along the so-called Balkan Route, at the borders between Croatia, Slovenia and Italy. Here, objects are clearly social agents: they render visible people who were largely invisibilised. The installation was presented in public spaces and even on the streets, drawing attention to a socially sensitive situation, intentionally inviting polemic among people who might disagree in a way that participants in an academic conference would not. The process was participatory at each of its various stages: First, collecting the artefacts involved local authorities and activists, students and professors from the various universities of the region. Then, the installation was accompanied by events that brought together migrants who had taken the Balkan Route, people living near the various borders, and all those who joined the collect.

In this project, the differences between social sciences and art, but also between investigator and investigated, between curator and visitor, fade. It was not about communicating the work of social scientists to a broader audience but rather creating – beyond the narrow circle of university professors and students – a new epistemic and political community. We were modestly following Latour’s footsteps, making public debate more accessible and challenging taken-for-granted assumptions, but, more importantly, we hoped above all to open up new possibilities for action and coexistence.

Alessandro Monsutti

Hannah Entwisle Chapuisat’s current research explores how art…

My current research explores how art’s critical capacity to engage affect, the senses, and the imaginary might influence international norm evolution in intergovernmental venues, drawing on constructivist scholars Martha Finnemore and Kathryn Sikkink’s 1998 norm “life cycle” model that recognizes the role of “[a]ffect, empathy, and principled or moral beliefs” in international norm dynamics. I have found that when art is integrated within collective efforts to develop norms, it can increase global policymakers’ awareness and understanding, inspire ideational commitment, and generate creative thinking, which can all influence norm evolution processes. For example, in the context of a programme such as the UN80 Initiative – an initiative launched in March 2025 to make the United Nations more effective – art-based projects may stimulate more expansive and innovative reflection about the future of multilateralism. Rather than restricting the debate to what is financially and politically viable, art has the capacity to propose or test radical solutions that may embolden global policymakers to think bigger and perhaps arrive at more innovative visions.

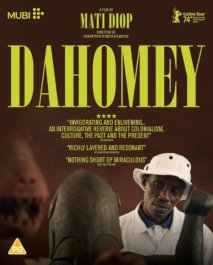

Screening of Mati Diop’s 2024 film Dahomey at the CDHM (February 2025)

In February 2025, the CDHM hosted a screening of Mati Diop’s 2024 film Dahomey, a documentary following 26 objects from the former Kingdom of Dahomey as they leave Paris and are returned to present-day Benin. The screening was followed by a panel discussion on the “Diplomacy of Restitution: Issues of Knowledge and Powers”. Participants included leading academics, diplomats, curators and writers active in both Benin and Europe. Co-chaired by Doreen Mende, Director of Research of the State Art Collections in Dresden and Prof. Mallard, the discussion explored issues around how stolen art treasures can be received in a country which has reinvented itself in their absence. The panel covered themes ranging from the making of the film and panellists’ personal experiences of restituting archives to methods of postcolonial digitisation and digital archiving. Leading up to the event was a seminar for students at HEAD – Genève on collaborative projects on provenance research between African and Western researchers. A special session, “Within me resonates infinity”, based on the film, was held at the Museum of Ethnography Geneva (MEG) for students of HEAD – Genève and IHEID. Through the organization such multi-facetted events with a diversity of actors from different backgrounds, the CDHM hopes to break disciplinary and institutional boundaries, placing the Institute at the forefront of pedagogy on multilateralism.

Grégoire Mallard

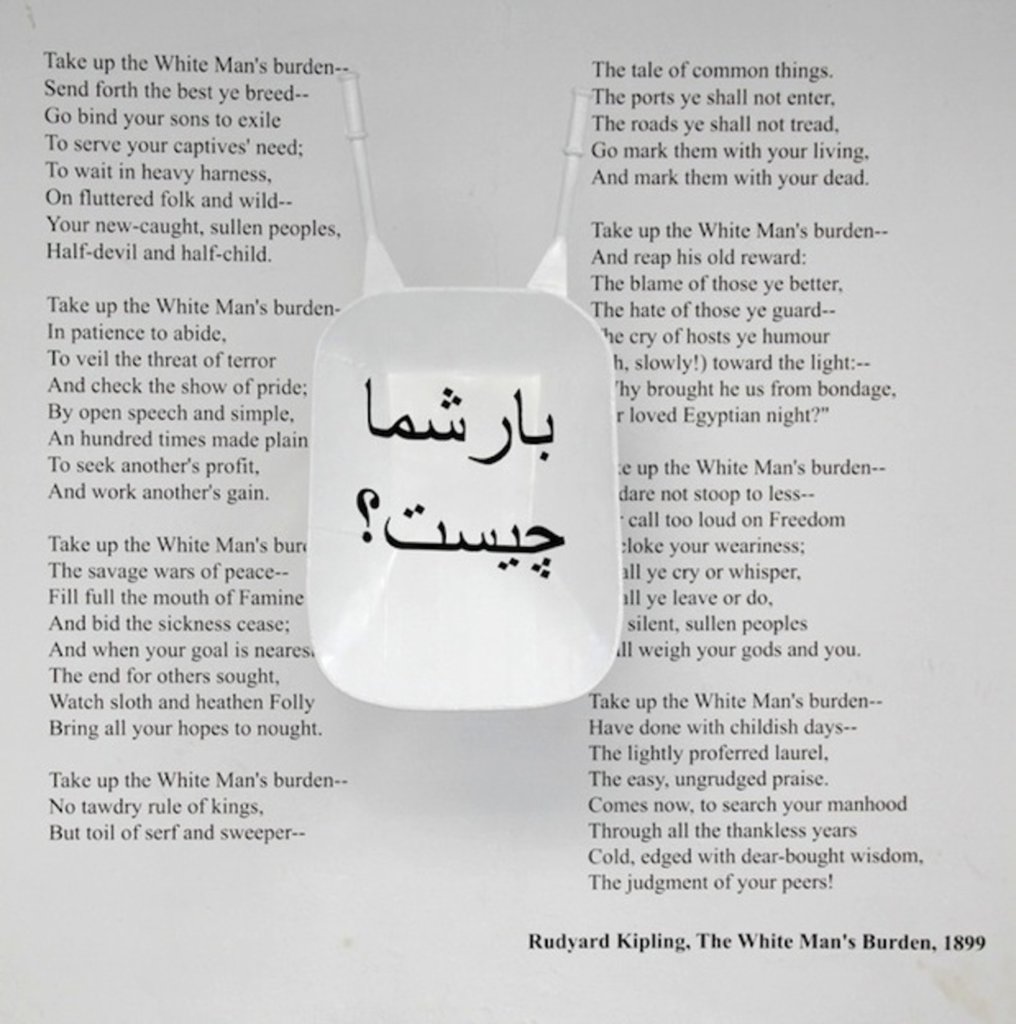

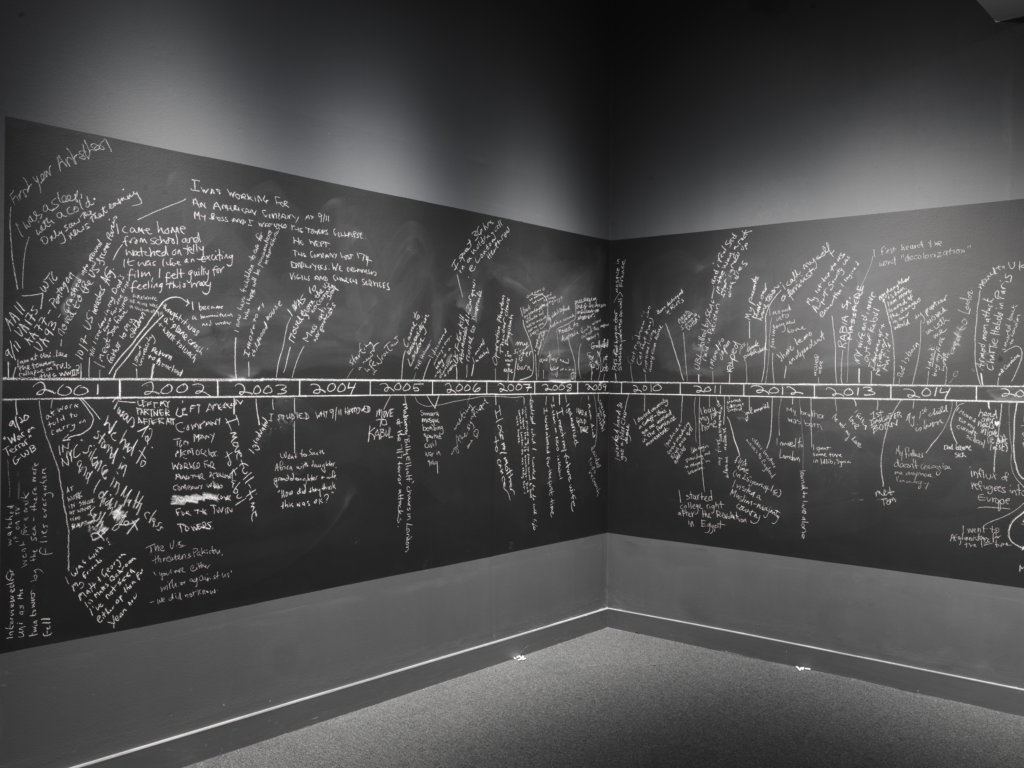

“Image wars”, a forthcoming project by Nataliya Tchermalykh

The first exhibition organized by Bruno Latour and Peter Weibel in 2002, Iconoclash, examined the: the various attempts to destroy, prohibit or indeed protect religious as well as scientific and artistic images of God, nature and man. This theme of image wars will be further developed by Nataliya Tchermalykh, a CDHM affiliate researcher in a forthcoming project. The second exhibition produced by Latour and Weibel, Making Things Public, addressed what the organisers called the “atmospheres of democracy”, pairing an impressive range of philosophers, historians and sociologists, from Europe and the United States, with visual artists. Their task: to explore the variety of media via which citizens in modern democracies voice their political claims.

Gregoire Mallard

PODCAST: Makenzy Orcel. Le sensible, la raison et la compréhension du monde

Research Office – Geneva Graduate Institute

VIDEO Member State, UN and public engagement with artwork during negotiations

Youtube / VonWong

More on my ethnography of the Tubas Cluster Plan, by Dorota Kozaczuk

My ethnographic study of the Tubas Cluster Plan dates back to 2016, when the Palestinian consultancy CEP (Center for Engineering and Planning) began developing a regional master plan for the Tubas Governorate in the northern Jordan Valley. The project covered 118,297 square kilometres, including lands within the 1940 village boundaries of Tayasir and Bardala, as well as northern sections of Area C within Tubas city limits. Nine Palestinian communities were included in the planning framework: Al Malih, Ein al Hilwa, ‘Aqqaba, Tayasir, Khirbet Tell el Himma, Ibziq, Kardala, ‘Ein el Beida, and Bardala.

At the outset, the CEP team compiled available GIS maps, updated aerial photographs, and gathered archival data from Palestinian ministries and municipal authorities. They collaborated with a Belgian NGO and UN-Habitat as part of the project “Fostering Tenure Security and Resilience of Palestinian Communities through Spatial-Economic Planning Interventions in Area C (2017–2020).” Consultations were held with village mayors and governorate representatives, following participatory planning protocols developed by GIZ and the Palestinian Ministry of Local Government.

By 2019, during my participant observation in CEP’s Ramallah offices, four planning options had been prepared. I was shown the preferred version and invited to meetings where it was presented to stakeholders.

Aesthetic Vision and Political Friction

The Tubas Cluster Plan was visually compelling. On a printed A1 sheet, the region was divided into three zones: a deep green western section for agriculture, a faint brown central zone for mountainous terrain, and a dull green eastern area for pastoral land. Seven small zones, marked in vivid orange and bordered in blue, represented planned communities in the north, west, and east. CEP staff noted that the Israeli Civil Administration had approved plans for Tayasir, ‘Ein el Beida, and Bardala, while previously rejected plans for Al ‘Aqaba, Al Malih, Al Farisyia, and Karbala had been redesigned.

The plan proposed a road encircling the mountain range, connecting the seven communities, and included upgrades to existing roads in the west and south. Notably, it omitted Israeli settlements, the separation wall, and the military designation of much of the area. In this orthographic vision, the region functioned holistically for Palestinian life, with orchards and livestock populating the mountains and tourist routes inviting exploration. The Tubas Cluster Plan was both a misrecognition of occupation and an assertion of Palestinian reality—true to its survey methods, logically deterministic, and far from naïve.

Between Aspiration and Constraint

Shortly after my study, CEP submitted a report with four proposals to UN-Habitat, the Ministry of Local Government, and the Tubas Regional Committee. I attended the unveiling at the Palestinian Ministry of the Wall and Settlements. The meeting aimed to align institutional goals, but quickly revealed tensions. Ministers and engineers spoke of life near the Occupation Wall and recounted stories of displacement. One minister criticized the plan as disconnected from lived realities and questioned its aesthetics. A planner, however, defended the right to imagine beyond oppressive facts, arguing that the Tubas visualisation offered a glimpse of what that could look like.

The meeting ended without consensus. Ministerial support for a plan covering large swaths of Area C carried serious political implications: it risked undermining the Oslo Accords and provoking backlash from Israel and the international community. The plan’s aesthetic of misrecognition also conflicted with the prestige of “surveyed oppression,” which underpins legal and humanitarian support for Area C. In reality, Tubas remained a zone of daily survival under Israeli fire.

Weeks later, the CEP team presented the plan to the nine communities. At the Tubas Municipal Offices, the idea of a prosperous region was met with quiet resignation. It was deemed unachievable and received little attention.

By the end of the following month, CEP submitted individual village plans to the Israeli Civil Administration, aiming to expand them beyond Area B. These plans conformed to the aesthetics mandated by the ICA—complete with its loathed colour scheme and the infamous blue polygon.

By autumn 2019, CEP confirmed that the Tubas Cluster Plan had not been approved.

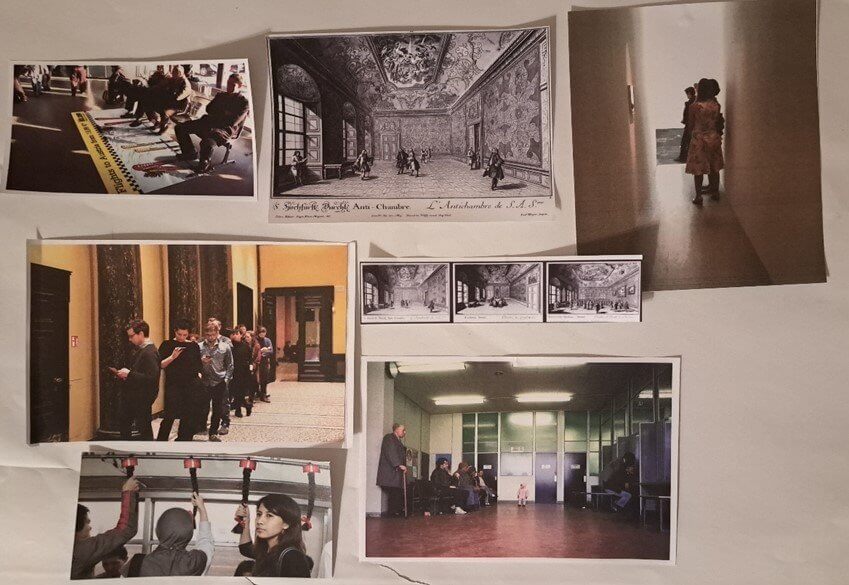

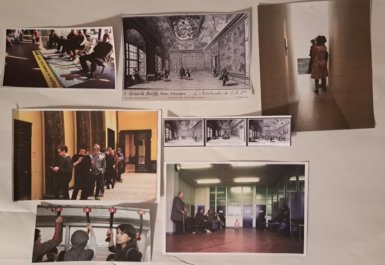

Montage 2: Spatialization of hope and frustration in public waiting spaces

When positioned in proximity to one another, images of public waiting spaces prompt reflection on how their architecture contributes to the experience of waiting. Several scholars have explored waiting as a tool of power. In this context, montages can help foster a closer engagement with how the materiality of spaces and objects configures waiting, embeds power relations and makes waiting individuals aware of their position relative to spaces whose thresholds they have crossed

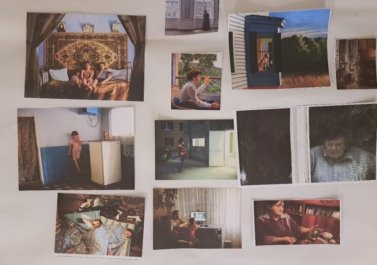

Montage 3: Domestic waiting, gender and digital mediations

The third montage questions gendered narratives of waiting and domesticity. Some images depict women as passive figures, gazing through windows that symbolize thresholds between interiors as sites of non-events and external action. When these are arranged together with Andrea Diefenbach’s photos from the series Country Without Parents, showing Moldovan children waiting by phones or computers for news from their parents who work in Italy, they offer new avenues for reflection.

History of Palestinian Planning with maps and images

The Military Orders

Map No. 3243 Rev 4, Territories Occupied by Israel Since June 1967, United Nations, June 1997

Map No. 3243 Rev 4, Territories Occupied by Israel Since June 1967, United Nations, June 1997

On 1 June 1967, the Israeli military issued its first Military Order, declaring the Gaza Strip and the West Bank as closed military areas. Military Order No. 2 imposed martial law on the West Bank and transferred all legislative, executive, and administrative powers of the Jordanian government to successive Israeli military commanders. Under strict adherence to the Fourth Hague Convention, existing laws could not be altered.

Survey of Palestine 1944, 1:250,000 Sheet 2 (partial crop).

Survey of Palestine 1944, 1:250,000 Sheet 2 (partial crop).Survey of Palestine 1944, 1:250,000 Sheet 2 (partial crop).[/caption]As the occupying power, Israel inherited maps, plans, land laws, and regulations from the Ottoman, Jordanian, Egyptian, and British Mandate periods, spanning over 150 years. Israel immediately began enforcing a stringent military regulatory regime that referenced—but never overruled—existing legal frameworks. Within the first decade of occupation, two parallel strategies emerged: the adoption of most existing laws through Military Orders (MOs), and the centralization of administrative authority under the Area Commander. Palestinians were swiftly stripped of legal and civil rights previously guaranteed under British and Jordanian administrations.

Survey of Palestine 1942–1958, 1:100,000 maps, Survey Department of Palestine Israel enacted Military Order No. 418, titled Order Concerning the [Jordanian] Law for Town, Village, and Building Planning (1966).

Survey of Palestine 1942–1958, 1:100,000 maps, Survey Department of Palestine Israel enacted Military Order No. 418, titled Order Concerning the [Jordanian] Law for Town, Village, and Building Planning (1966).

Institutional Arrangements of the Israeli Physical Planning System in the West Bank, Abdel Rahman Abdel Hadi Mahrok (1995, p.126, Fig. 8.2)

Institutional Arrangements of the Israeli Physical Planning System in the West Bank, Abdel Rahman Abdel Hadi Mahrok (1995, p.126, Fig. 8.2)

Through MO 418, Israel effectively excluded Palestinians from planning processes. Over the following decade, Israel issued additional military orders—albeit more slowly—that restricted spatial planning practices to Israeli military personnel only.

Research Office

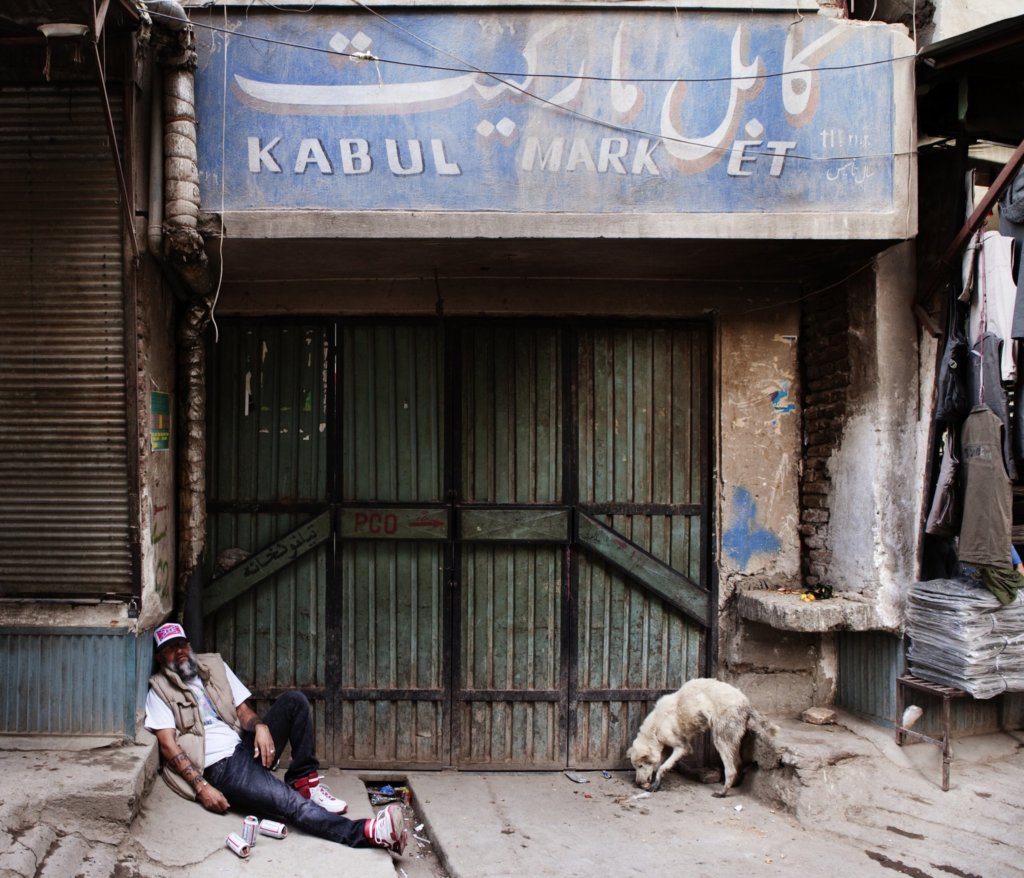

Me, Amanullah Mojadidi. Who I am…

I received a BA in the late 1990s and an MA in the early 2000s, both in cultural anthropology. I subsequently spent the next 20 years working both as a conceptual artist and a development worker in support of contemporary artistic initiatives in Afghanistan, before returning to academia to pursue a PhD, once again in cultural anthropology. My approach in using anthropology to make art has been to listen to local communities to understand what issues are important to them and then to work with them on defining not only what to represent, but how to represent it. This approach can be seen as falling within what George Marcus has termed “para-ethnographic”, a process in which the ethnographer (or the artist) is “allied with the subject as intellectual partner in coming to terms with the understanding of a shared common object of curiosity” (Holmes and Marcus 2020:29).

Research Office. Geneva Graduate Institute